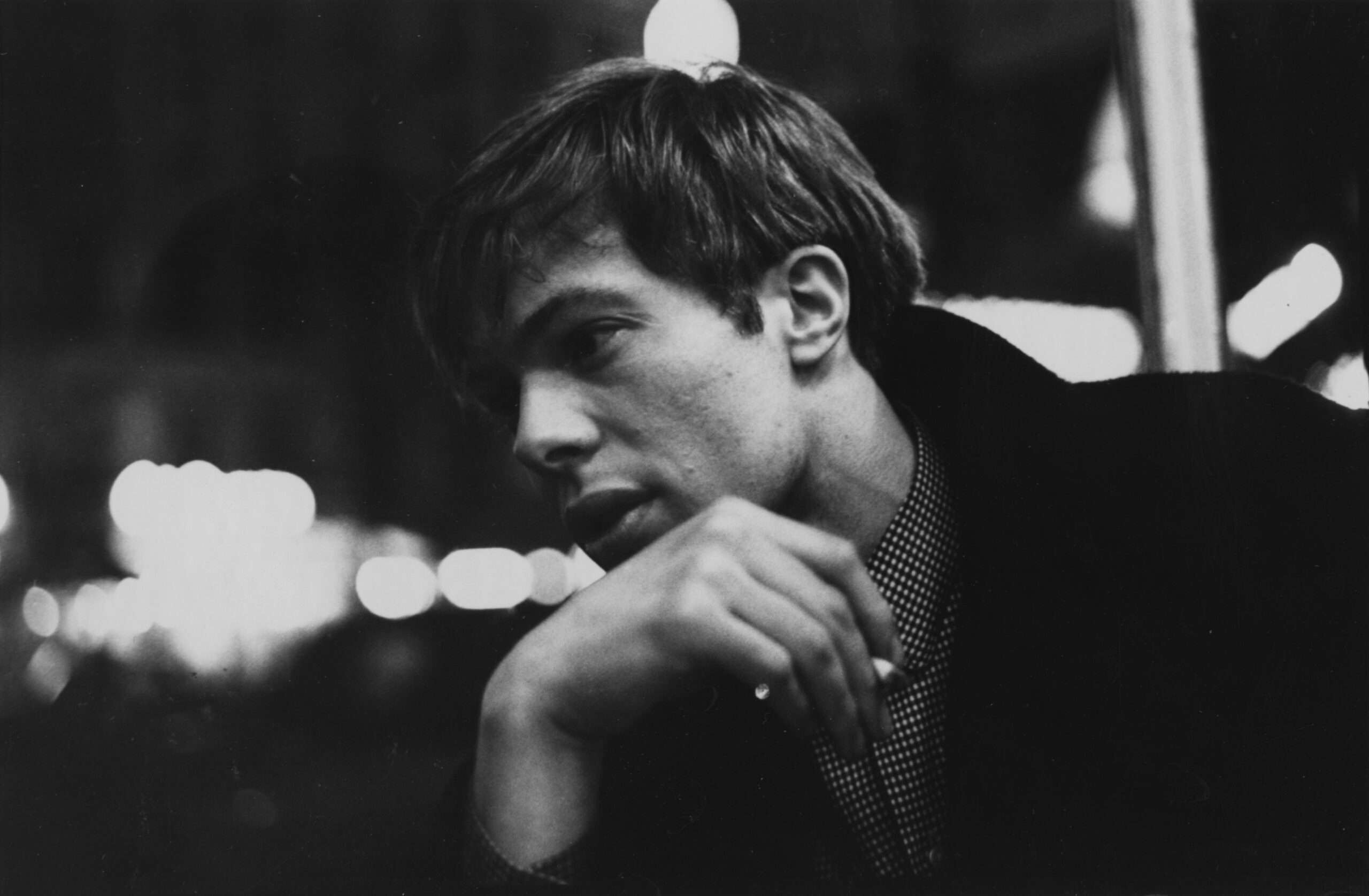

Michael Gothard incarnait l’essence même du destin brisé : une carrière fulgurante, des choix radicaux et une fin tragique. Ce portrait incisif de l’acteur qui défia les codes aussi bien dans ses rôles que dans sa propre vie, résonne comme un uppercut dans la mémoire de l’art underground.

Origines et errances

Né à Londres en 1939, Gothard est marqué dès l’enfance par le déplacement et l’instabilité : entre l’Angleterre et le pays de Galles, il joue les apprentis dans toutes sortes de boulots, du bâtiment au mannequinat. Mais toujours en marge, incapable de se fondre dans le moule, Gothard fuit le conformisme et part en quête de lui-même à Paris, squattant le Quartier latin, puis écume l’Europe, à la recherche d’un sens, d’un souffle, d’un exutoire déjà, la révolte couve.

Entrée fracassante dans la scène

Premier acte : la scène. Michael Gothard, jeune Londonien revenu d’une période de vagabondage européen, rejoint à 21 ans le Arts Theatre à Westminster, d’abord comme simple ouvrier chargé du décor. Rapidement, il se laisse happer par la magie du jeu en participant à un film amateur, expérience décisive qui agit comme électrochoc : fascinant par sa présence brute, il est poussé à passer des auditions et intègre des cours du soir pour parfaire sa technique.

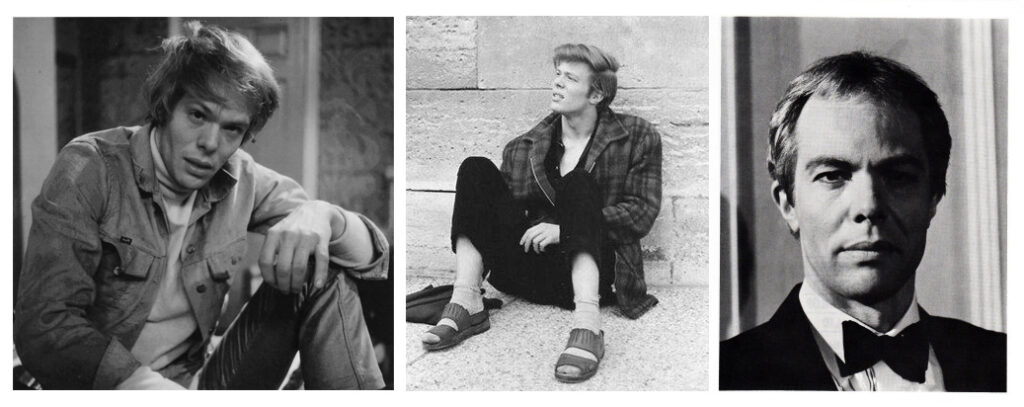

C’est dans l’effervescence du Londres psychédélique des années 60 qu’il plonge corps et âme dans le théâtre alternatif : les « Lunchtime Theatres », souvent installés dans des sous-sols enfumés ou des arrière-salles, deviennent ses arènes nocturnes. Chaque représentation est une déflagration, Gothard injecte sa rage viscérale dans la peau de personnages torturés, loin du réalisme sage prôné par la tradition britannique. Outsider assumé, il refuse les compromis et explose littéralement dans « Scream and Scream Again », thriller halluciné où il campe un tueur fuyant la police dans une scène d’anthologie.

Puis vient l’apothéose avec « Les Diables » sous la direction incendiaire de Ken Russell. Gothard y incarne le Père Barre, exorciste fanatique et chasseur de sorcière, au bord de la folie, n’hésitant pas à se livrer à des improvisations physiques extrêmes, à torturer ses partenaires de jeu dans une spirale quasi-mystique. Par son jeu radical, il gravit les marches d’une contre-culture cinématographique qui dérange, scandalise, mais laisse une empreinte indélébile. Sa rage devient cri, son corps instrument de la subversion, sa présence, un refus flamboyant du conformisme

Locque, l’assassin au regard de glace

Michael Gothard marque durablement la saga James Bond grâce à son interprétation glaçante d’Émile Leopold Locque dans « Rien que pour vos yeux » (1981). Locque, tueur professionnel de la pègre bruxelloise, est engagé par l’antagoniste de Bond, Aris Kristatos pour exécuter des meurtres de sang-froid et semer la terreur sur la route de 007. Immédiatement reconnaissable par ses lunettes octogonales et son mutisme inquiétant, Locque devient la figure du mal absolu, responsable de la mort de la comtesse Lisl et de l’agent Luigi Ferrara.

Dans ce rôle, Gothard incarne l’impassibilité, la tension contenue, la brutalité discrète : chaque apparition de Locque est un coup de froid pour le spectateur, chaque regard un avertissement silencieux. Sa prestation radicale tranche avec la tradition des complices exubérants de Bond, préférant un minimalisme mortifère qui renforce la noirceur du film. L’affrontement final, où Bond expédie Locque dans le vide depuis une falaise, est l’un des moments les plus marquants du film, symbole du choc entre l’ordre et le chaos, la justice et les ténèbres.

Personnage trouble et magnétique, il campe aussi bien des assassins que des marginaux et traverse les séries et films cultes de l’époque : « Arthur, roi des Celtes », « Les Trois Mousquetaires », « La Vallée », « Jack the Ripper ». Son jeu physique, sa voix grave, son regard halluciné font de lui une icône dérangeante, acteur d’une génération fatiguée des faux-semblants, dont la puissance scénique rime avec autodestruction..

Le revers brutal de la célébrité

Derrière la façade rebelle et charismatique, Michael Gothard cache une lutte intérieure féroce. Lucide sur l’absurdité du système, il est frappé par la dépression tout au long de sa carrière. Dans l’industrie artistique, Gothard ne parvient jamais à trouver sa place : alternant rôles marquants et périodes de chômage, il subit l’insécurité chronique du métier et le rejet d’un monde trop normé pour sa nature explosive.

Son refus des compromis et sa singularité font de lui un marginal, toujours en lutte contre ses propres démons. Jamais marié, solitaire, sans attaches durables, il traverse la vie avec une sincérité douloureuse, incapable de tricher avec la machine à fabriquer des stars. Même les quelques succès et la reconnaissance internationale n’effacent ni la sensation de vide ni l’inadaptation qui le rongent.

La chute finale ou le cri de détresse

Son dernier acte sera celui du silence. Michael Gothard met fin à ses jours, seul chez lui à Hampstead, en décembre 1992, victime d’une société incapable de voir la détresse derrière le talent. Pendaison à 53 ans, suicide reconnu, et la question brûlante : qu’aurait-il pu accomplir s’il avait survécu à cette spirale ? Au panthéon des anti-héros fracassés, Gothard impose la figure du destin brisé – sublime, radical, tragiquement contemporain.

Héritage : révolte et culte

Aujourd’hui, son visage, ses rôles, son énergie brute continuent d’alimenter une mythologie contre-culturelle. Il reste pour les cinéphiles, les artistes, les marginaux, l’exemple incandescent de l’artiste insoumis, celui qui chaque instant préfère brûler sa vie plutôt que la trahir. Michael Gothard, c’est le feu noir de l’art, la beauté de l’échec, la rage de l’authenticité