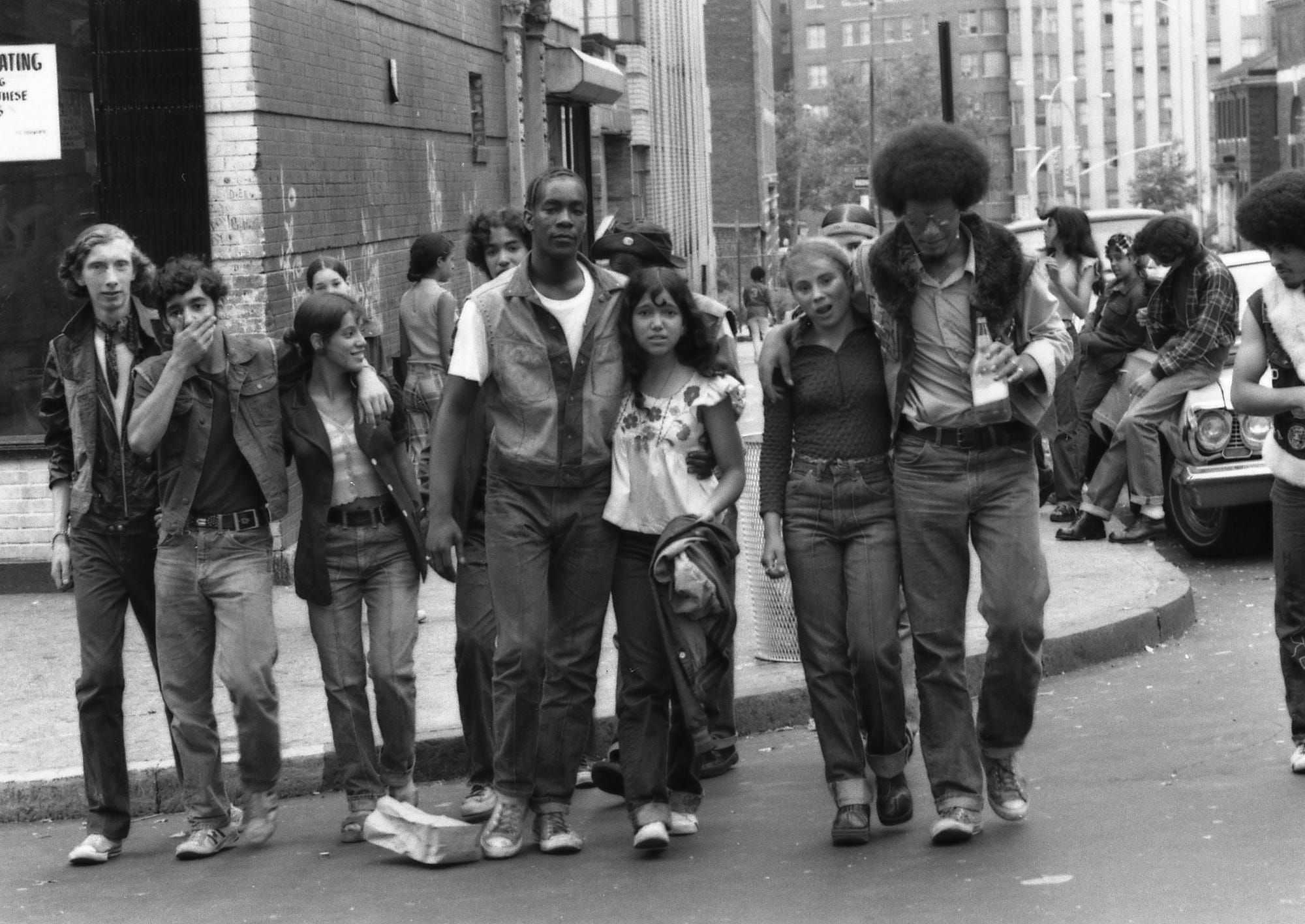

New York, des années 50 aux années 80 : une ville grouillante, traversée par une énergie irrépressible et des tensions constantes. Le rêve américain s’y heurte au bitume, chaque coin de rue témoignant des illusions brisées et des ambitions contrariées. Parmi les immeubles en ruine et les néons vacillants naît une contre-culture puissante, où les marges deviennent des terrains d’expression, souvent réappropriés par les gangs qui imposent leur propre loi et leur esthétique singulière.

Dans cet univers dominé par la violence, la pauvreté et l’exclusion, les femmes refusent le rôle de simples figurantes. Elles s’insurgent contre la place qu’on leur assigne, s’imposant dans des sphères traditionnellement hostiles et masculines. À travers la ruse, la force ou une intelligence acérée, elles forgent leur légende, brisant les carcans du stéréotype de la demoiselle à protéger. Ce sont des stratèges, des meneuses, des alliées redoutables autant que des adversaires respectées.

Leur présence dans l’arène des gangs bouleverse l’ordre établi : elles envoient valser les codes, imposent leur style, revendiquent leur droit à l’existence farouche. Cette capacité à naviguer entre brutalité et subtilité, entre loyauté et indépendance, attire autant qu’elle déstabilise. Derrière chaque poing serré ou chaque regard audacieux, on devine les cicatrices d’une vie menée au combat, la rage d’exister pleinement dans un monde qui ne leur fait aucun cadeau. Les rues de New York deviennent alors le théâtre de cette affirmation sans concession, où la complexité féminine s’exprime avec une intensité rare, bousculant à chaque instant les certitudes du vieux monde.

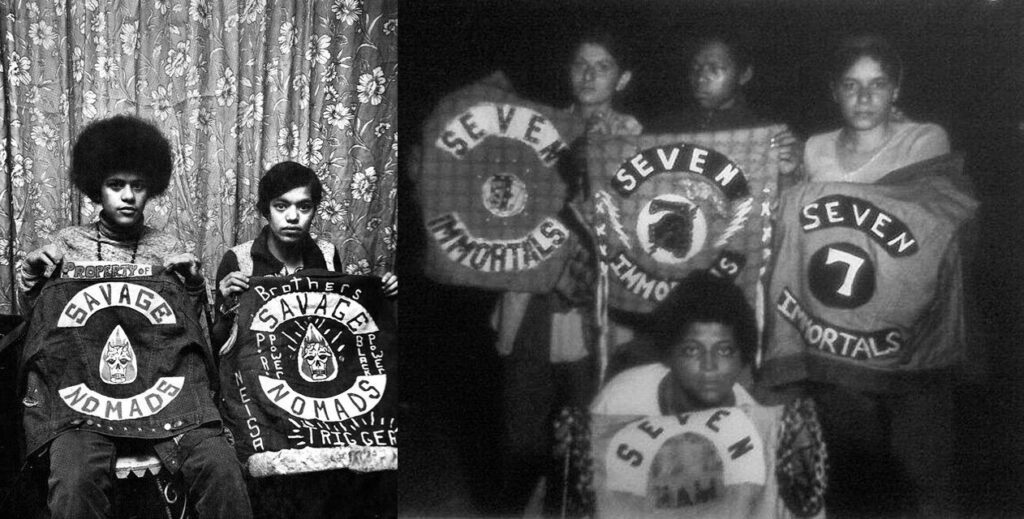

L’appel de la « Famille » dans un monde hostile

Au cœur du tumulte de New York, parmi le chaos urbain et les luttes incessantes pour le pouvoir, les gangs deviennent bien plus que de simples alliances de survie : ils se transforment en véritables refuges pour ces femmes en quête d’un lien profond. Dans cet univers où la famille biologique fait souvent défaut, ces groupes incarnent une « famille » de substitution, tissée de solidarités rugueuses mais authentiques. Tammy, membre fidèle des Cowboys, exprime avec simplicité et force cette réalité : « Je suis avec lui donc je suis avec sa famille. » Derrière cette phrase, se cache une reconnaissance vitale, un sentiment d’appartenance qui dépasse la simple affiliation.

Pour nombre d’entre elles, issues de foyers brisés, battues par la vie et rejetées par une société souvent indifférente, le gang remplit ce vide affectif immense, cette absence de repères et de soutien. Ce n’est pas simplement un groupe où s’entremêlent loyautés et luttes, c’est un cocon fragile, une bulle où elles peuvent enfin trouver une forme de stabilité émotionnelle et sécuritaire, malgré la violence omniprésente qui l’habite. Dans ce creuset de peur et de confiance mêlées, elles apprennent à tisser des liens forts, une sororité tacite qui leur donne la force de continuer.

Cette famille choisie, aussi tumultueuse soit-elle, devient souvent leur seul véritable point d’ancrage dans un monde où les certitudes vacillent. On y trouve autant de complicité que de conflits, autant d’amour que de rancunes, mais toujours une intensité qui confère à leur existence une signification profonde. C’est dans ce refuge chaotique que ces femmes façonnent leur identité, mêlant résistance, loyauté et une quête fragile mais inébranlable de protection et d’amour.

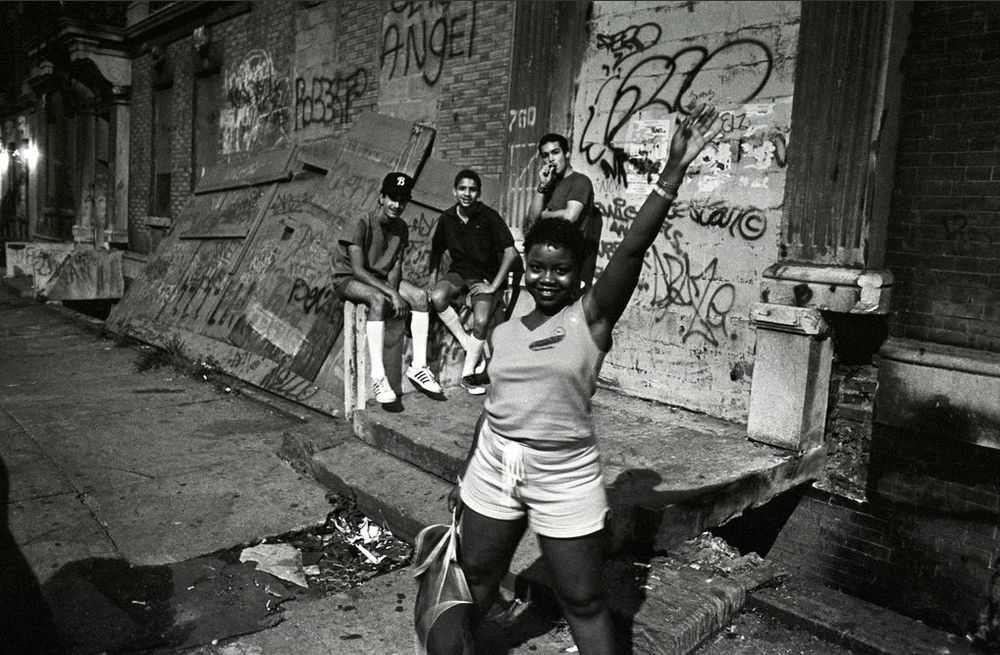

Féminité contre-attaque : Entre talons aiguilles et lames de rasoir

Ces femmes s’affranchissent des normes sociales et défient les conventions, évoluant sans cesse entre des identités aussi paradoxales qu’énigmatiques. Leur existence se nourrit de contradictions assumées, qu’elles embrassent aussi bien dans leurs choix que dans leur attitude face au monde extérieur. À l’image de Loca, membre redoutée des Sheridan, dont l’apparence trahit la complexité : une licorne tatouée sur l’épaule, symbole inattendu de douceur et d’espoir, côtoie des bagues ornées de crânes, signes tangibles de défi et de danger.

Portée par une détermination sans faille, Loca refuse de plier sous le poids des difficultés. Prête à tout pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle va jusqu’à commettre des agressions dans la rue — un geste né d’un amour féroce et d’une nécessité implacable. Comme elle, beaucoup de ces femmes luttent quotidiennement pour imposer leur place dans un univers où la violence est loi.

Elles défendent leur territoire avec acharnement et protègent l’honneur de leur « famille » de gang avec une férocité qui déroute souvent leurs ennemis et bouscule les préjugés. Leur combativité, loin d’être de simples démonstrations de force, révèle une loyauté sans faille et une volonté de survivre et de s’affirmer dans un monde qui ne leur fait aucun cadeau. De ce mélange d’agressivité et d’empathie naît une forme de respect mêlé de crainte, où chaque geste, chaque choix, porte le poids de leur histoire singulière.

Rôles et stratégies : Un échiquier de survie

Dans la hiérarchie implacable des gangs, les femmes occupent des rôles aussi divers que complexes. Certaines se distinguent comme de redoutables combattantes, prêtes à défendre leur groupe au péril de leur vie, tandis que d’autres excellent dans l’art de l’espionnage et de la ruse, récoltant des informations vitales à l’insu de tous. D’autres encore, par leur agilité et leur discrétion, sont les voleuses expertes, capables de subtiliser objets ou secrets sans jamais se faire prendre.

Parmi elles se trouve Nancy, membre éminente des Cowboys, qui a su se forger une identité unique au sein du gang. Véritable figure maternelle, elle veille sur les plus jeunes, leur apportant réconfort et conseils, prodiguant une forme de stabilité dans l’univers instable et brutal des rues. Grâce à sa bienveillance et à sa fermeté, elle est devenue pour beaucoup un repère, un point d’ancrage dans le tumulte ambiant.

Au-delà de la violence et de la survie, ces femmes aspirent aussi à l’amour et à une certaine protection. Elles tissent avec d’autres membres du gang des liens passionnels, complexes, mêlant désir, crainte et loyauté. Ces relations contribuent à façonner l’équilibre fragile du groupe, où s’entremêlent ambition, solidarité et quête d’affection, rendant la vie au sein du gang aussi intense qu’imprévisible.

Paradoxes et contradictions : Une réalité nuancée

L’univers des gangs new-yorkais des années 50 à 80 est un terrain miné de contradictions. Les femmes y sont à la fois protégées et contrôlées, admirées pour leur force, mais reléguées à des rôles subalternes. Crazy Cat admire les femmes capables de se battre, mais refuse qu’elles manipulent de l’argent. Ninja, le compagnon de Loca, ne veut pas qu’elle assiste à ses combats, cherchant à préserver une image de masculinité protectrice.

Ces femmes, loin d’être des victimes passives, sont des actrices complexes, tiraillées entre la violence de leur environnement et leur soif d’appartenance. Leur histoire, souvent ignorée, révèle une facette sombre de la société new-yorkaise de l’époque, où la survie se conjugue au féminin, entre ombre et lumière.

Sources de l’article : New York Times – édition nationale du 2 janvier 1986 « à l’écart sauvage : Les femmes dans les gangs »