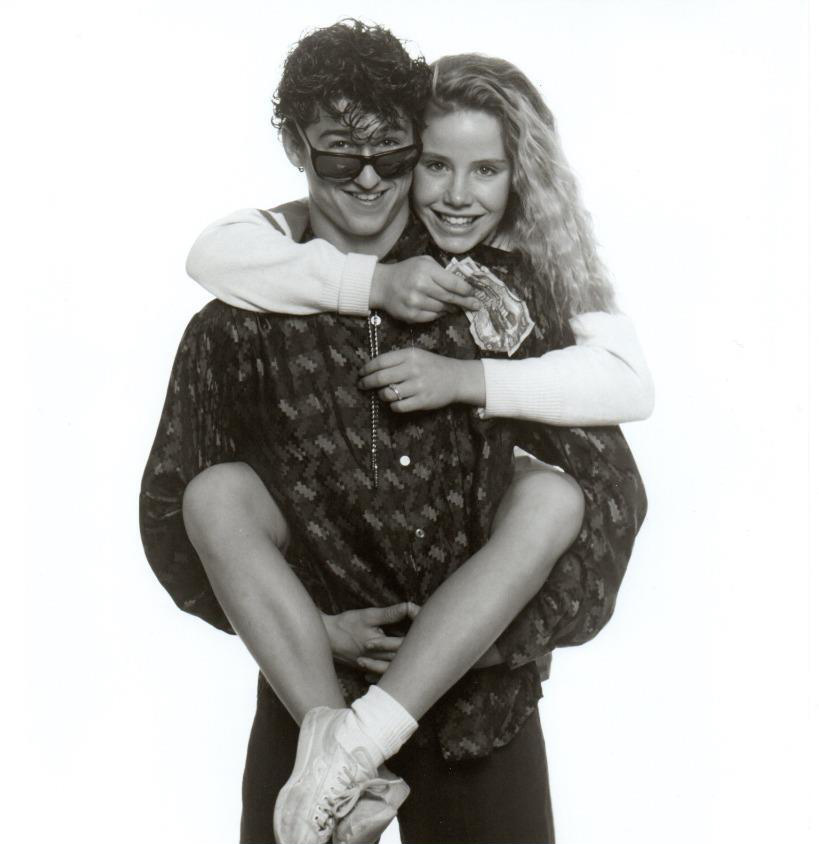

Amanda Peterson a marqué toute une génération avec son rôle iconique de Cindy Mancini dans la comédie « Can’t Buy Me Love » à la fin des années 1980. Elle incarnait alors l’archétype de la fille populaire, mais derrière le conte de fées hollywoodien, sa trajectoire révèle une réalité autrement plus sombre et complexe.

Le lancement de carrière

Amanda Peterson a connu un début fulgurant avec son rôle de Lori Swenson dans Explorers (1985) de Joe Dante, un des 10 films culte de science-fiction des années 80. À tout juste 14 ans, elle s’impose rapidement comme une figure montante du cinéma jeunesse.

Avant cela, elle avait débuté à la télévision dans la série Ricky ou la Belle Vie (Silver Spoons), où son rôle de Sally Frumbel lui a offert une première visibilité importante. Ces premiers succès lui ont ouvert la voie vers un statut de star adolescente, confirmé par son rôle phare dans L’Amour ne s’achète pas (1987), qui a fait d’elle une icône des teen movies de son époque.

Ce lancement rapide dans des projets « bankable » a ancré son image dans la mémoire de toute une génération.

Star fulgurante brisée trop tôt

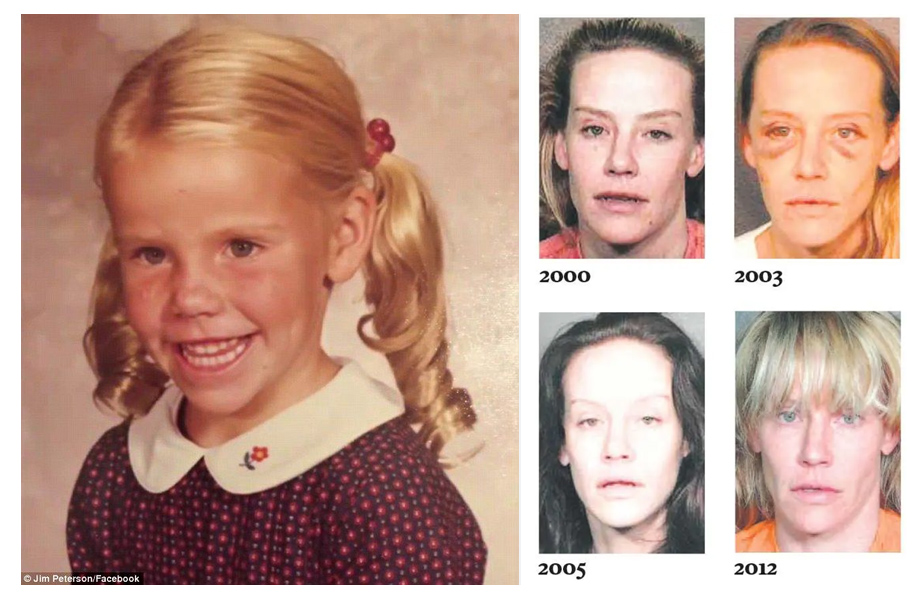

Adolescente très médiatisée, Amanda Peterson s’est retrouvée brutalement confrontée à la face la plus douloureuse de l’industrie du spectacle. En 1985, alors qu’elle n’avait que 15 ans et qu’elle commençait à se faire un nom à Hollywood, elle a été victime d’un viol. Ce traumatisme, qu’elle a longtemps gardé secret, a marqué un tournant décisif dans sa vie. Ses proches rapportent qu’après cet épisode, son comportement a profondément changé : elle s’est refermée sur elle-même, perdant la spontanéité et l’assurance qu’elle affichait jusque-là. Sa famille, qui ne découvrira la vérité que des années plus tard, n’avait alors que les signes visibles de ce mal-être pour tenter de comprendre ce qui lui arrivait.

Gênée par la honte et le poids du silence, Amanda n’a jamais vraiment trouvé d’issue. Sa réussite à Hollywood cachait un mal-être profond, amplifié par la pression de l’industrie ainsi que la stigmatisation autour des agressions sexuelles, particulièrement à l’époque. « Elle était tellement gênée, elle ne voulait pas que les gens sachent », explique sa mère dans un témoignage poignant.

Les dérives d’Hollywood et la chute !

L’histoire d’Amanda Peterson s’inscrit dans la critique plus large de la culture hollywoodienne, souvent qualifiée de “culte” moderne. Acteurs et jeunes talents y sont propulsés au sommet puis abandonnés, sous l’emprise de mécanismes de domination, de secret et de manipulation très proches de certains systèmes sectaires. La loyauté, le silence imposé, la perte d’autonomie et l’effacement identitaire évoquent un véritable ascendant psychologique qui a broyé plus d’un destin.

Amanda, à l’instar de nombreux enfants stars, a souffert des failles structurelles de l’industrie du divertissement : exploitation de mineurs, absence de véritable cadre légal protecteur et manque total d’accompagnement psychologique. Confrontée très jeune à ces manques, mais aussi marquée par son traumatisme personnel, elle a progressivement développé des addictions et lutté contre une dépression persistante. Après plusieurs années de difficultés, elle est décédée le 3 juillet 2015, à Greeley (Colorado), à l’âge de 43 ans, des suites d’une overdose accidentelle de médicaments prescrits.

Un cas emblématique et une alerte

L’histoire d’Amanda Peterson est un rappel important. Elle montre combien les jeunes artistes, exposés trop tôt, peuvent être vulnérables. Elle met aussi en lumière le danger des milieux fermés, qu’il s’agisse de groupes d’influence ou d’industries comme Hollywood, où l’on glorifie puis abandonne. Plus encore, son parcours souligne le poids du silence : ne pas pouvoir parler, c’est laisser la souffrance s’installer.

Le destin d’Amanda doit inviter à mieux protéger les plus fragiles et à créer des espaces où chacun peut être entendu et soutenu.