Il y a des peintres qui racontent la peur, et d’autres qui la célèbrent. Basil Gogos appartenait à la seconde catégorie, un visionnaire qui transforma les monstres du cinéma en icônes pop flamboyantes. Né en Égypte en 1929 et émigré aux États-Unis, Gogos imposa dans les années 1960 une esthétique qui fit du grotesque un art sacré.

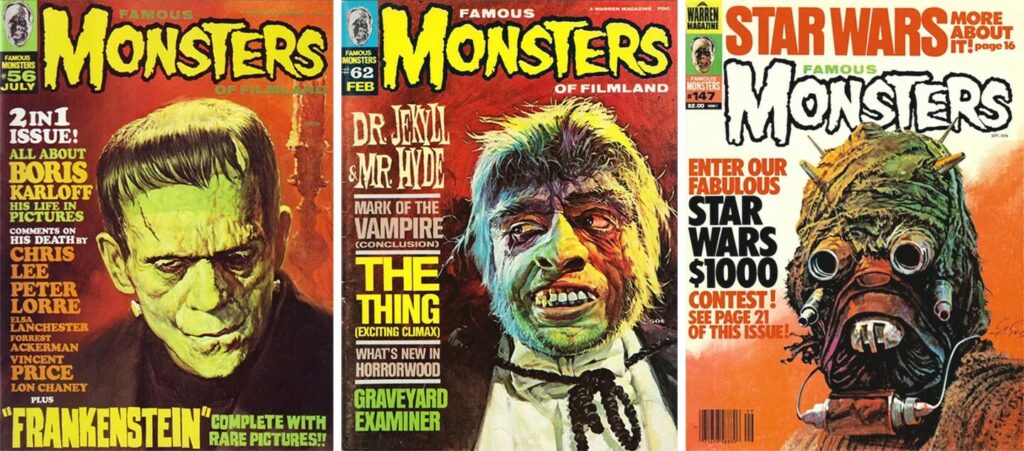

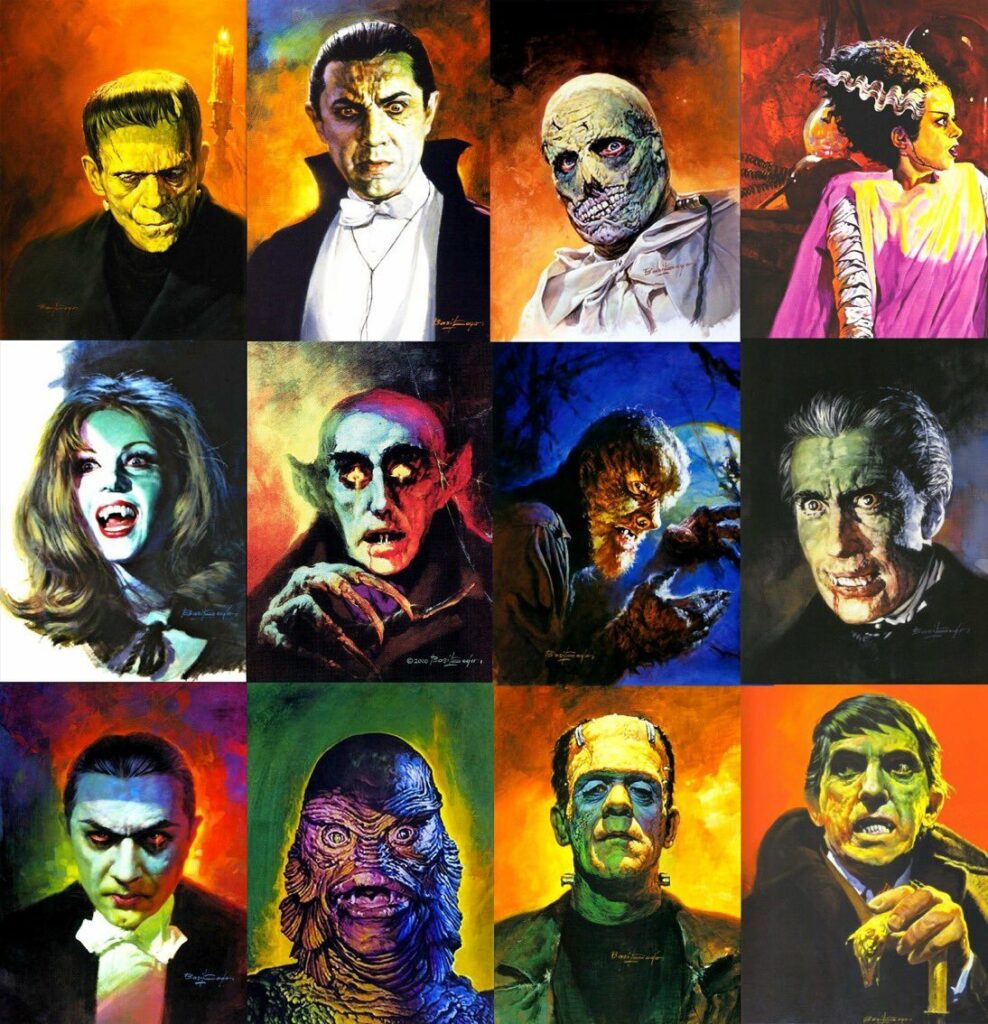

À travers les couvertures du légendaire magazine Famous Monsters of Filmland, il fit passer Boris Karloff, Bela Lugosi et Lon Chaney du noir et blanc poussiéreux à une dimension lysergique, saturée de rouge infernal et de vert fiévreux.

Le Pulp pour commencer

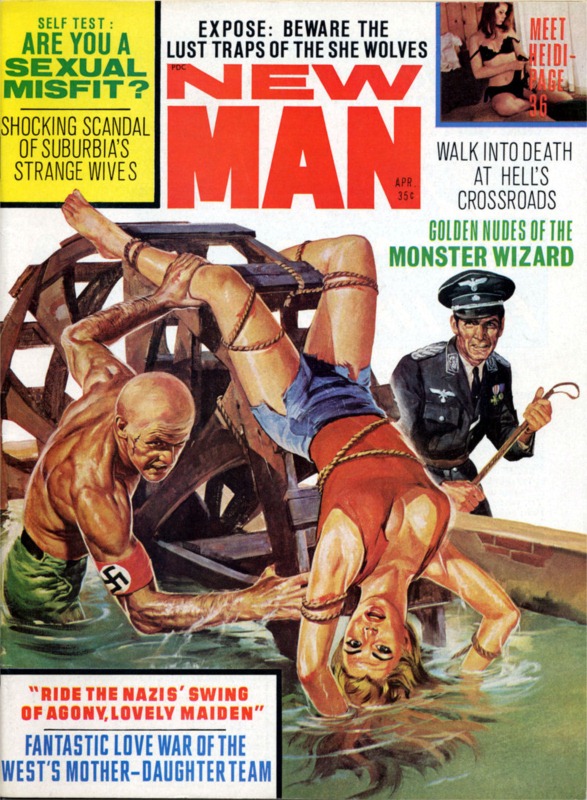

Les débuts de Basil Gogos dans le monde du pulp furent le creuset de son langage visuel incandescent. Avant de devenir le peintre des monstres immortels, il fit ses armes dans l’illustration de couvertures destinées aux récits d’aventure, de guerre et de western, nourrissant son pinceau de la dramaturgie explosive propre à ces magazines.

Ces premières commandes, souvent réalisées à la hâte mais toujours avec une intensité palpable, lui permirent d’expérimenter la force du cadrage, la dynamique du clair-obscur et l’art de saisir l’instant fatal, ce moment suspendu où la tension visuelle éclate en émotion brute. Dans ce laboratoire de la culture populaire, Gogos affina sa compréhension du drama figé, cette capacité à condenser tout un récit dans une image unique. Ce savoir-faire viscéral, hérité du pulp, deviendra la matrice de son esthétique horrifique : spectaculaire, saturée, et vibrante jusqu’à la démesure.

La palette du délire

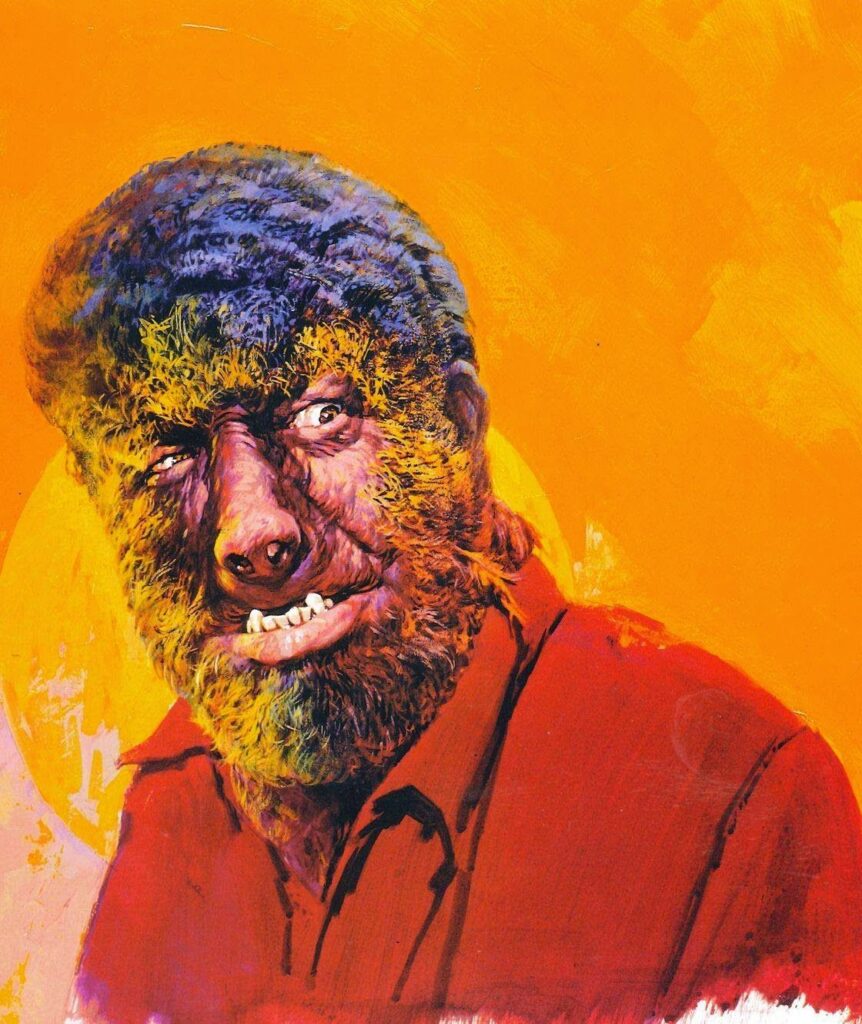

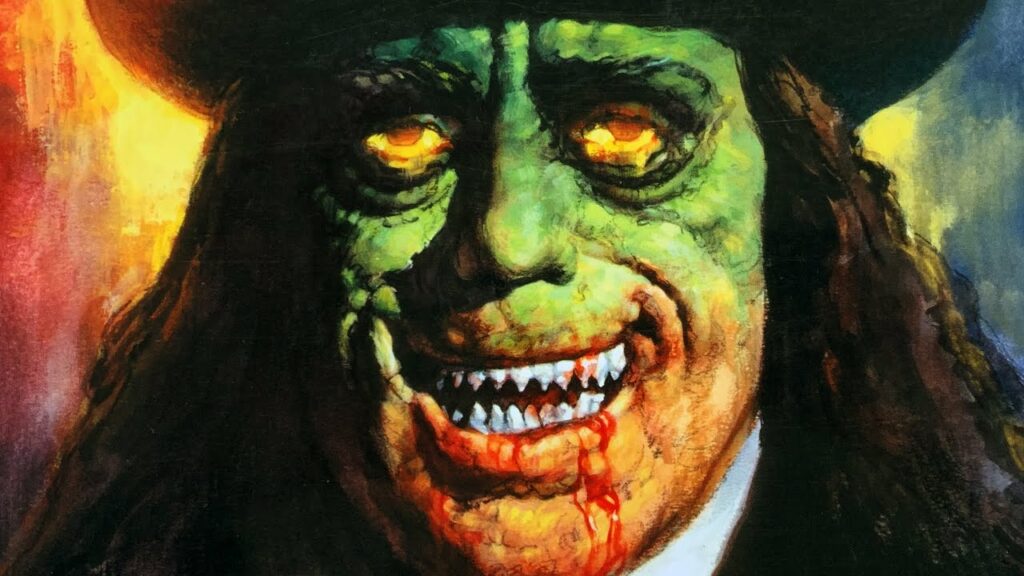

Chez Gogos, les ombres respirent comme des bêtes tapies, prêtes à se jeter hors du cadre, et les visages suintent la vie, débordant d’une énergie presque audible. Ses portraits monstrueux n’étaient pas de simples reproductions figées : ils étaient des résurrections picturales, des invocations à la fois folkloriques et mystiques. Chaque coup de pinceau semblait redonner chair à des spectres oubliés, comme si le peintre lui-même venait de les extirper d’un vieux celluloïd pour les plonger dans un bain de lumière fiévreuse.

Il peignait les ténèbres avec la tendresse d’un romantique funèbre, caressant la monstruosité comme on caresserait un visage aimé, usé par le temps. Chaque éclat de couleur révélait autant la douleur intime que la gloire inébranlable du monstre, une dualité que Gogos amplifiait jusqu’à la transe visuelle. Les teintes acides, saturées de vert venimeux et de rouge incandescent, semblaient brûler la rétine tout en agitant l’imagination, tandis que la lumière irréelle baignait les formes d’un halo surnaturel.

Ses contrastes brutaux, ces noirs abyssaux contre éclairs de magenta spectral formaient une alchimie unique, une espèce de carnaval chromatique où le grotesque devenait cérémonie. Cette fusion, inspirée autant par les excès du théâtre expressionniste que par le dynamisme graphique de la bande dessinée américaine, transfigurait le monstre : non plus simple figure de peur, mais totem radiant, digne d’un culte visuel.

Le monstre humanisé

Le véritable génie de Gogos était empathique. Là où d’autres voyaient la laideur, lui cherchait la tragédie. Il donnait à ses sujets comme Frankenstein, le Loup-Garou, le Fantôme de l’Opéra une noblesse presque religieuse. Ses toiles invitaient le spectateur à contempler le monstre comme un miroir.

Ce n’étaient plus des créatures de peur, mais des saints déchus d’un panthéon moderne, auréolés d’un rayonnement étrange et mi-sacré, mi-profane. Dans leur regard brûlait la mélancolie des héros oubliés et l’orgueil invincible des figures tragiques. Gogos les installait sur des trônes invisibles, comme si leur monstruosité était le dernier vestige d’une royauté antique perdue.

Il peignait leur chair meurtrie avec la dévotion d’un iconographe, transformant chaque cicatrice, chaque déformation en stigmate lumineux. Cette humanité, paradoxalement vibrante, faisait vaciller les frontières entre victime et prédateur, entre malédiction et miracle. Face à ses toiles, on ne regardait pas un monstre : on contemplait une légende vivante, pétrie de douleur et d’une dignité farouche.

C’est cette capacité à insuffler du sacré au grotesque qui fit de son œuvre une passerelle unique entre l’horreur et la beauté, un pont chromatique où la laideur devenait sublime, où la peur se retrouvait transcendée en fascination absolue.

Héritage et contamination esthétique

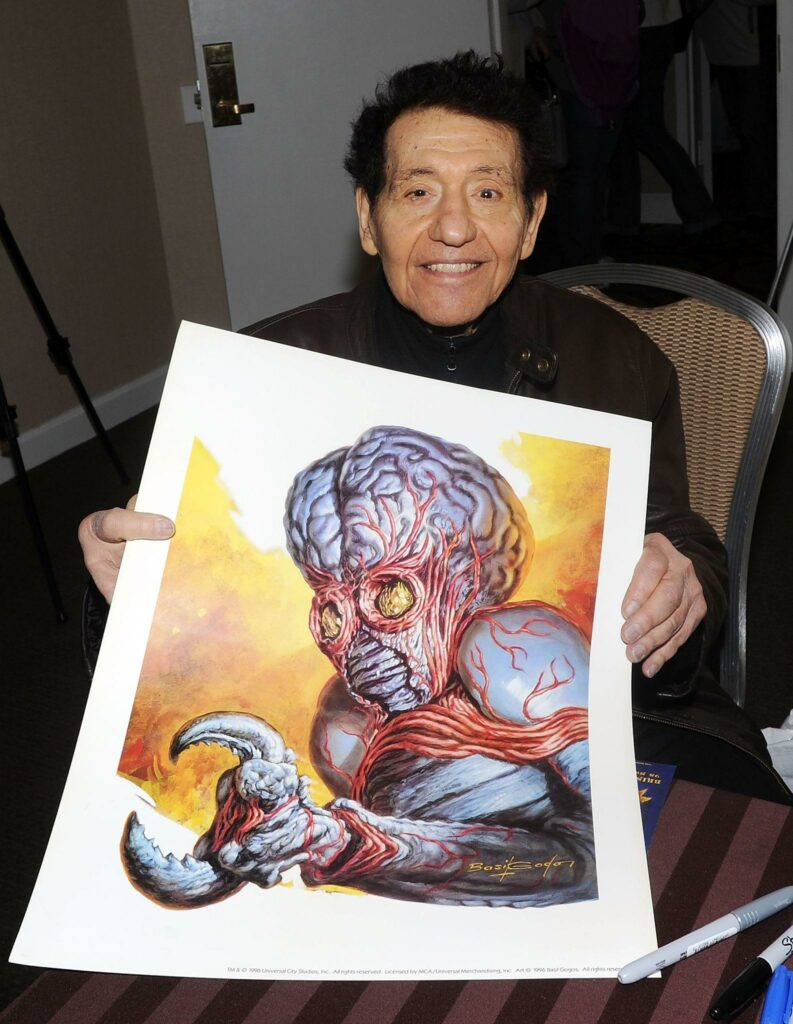

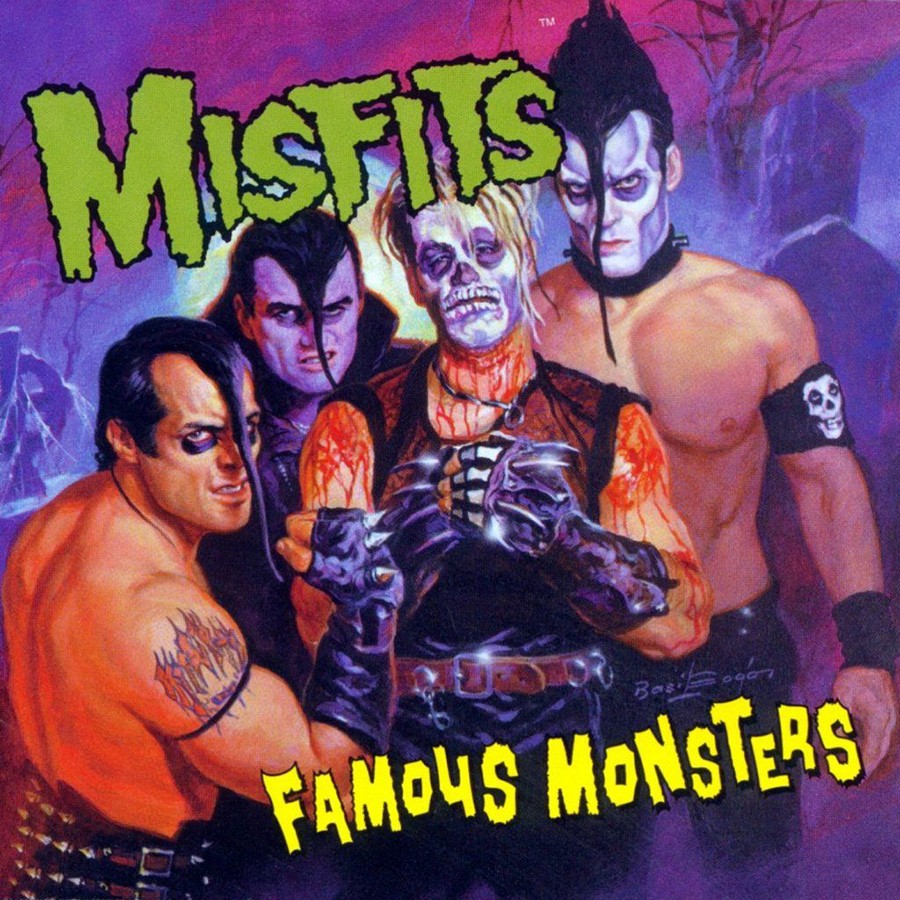

Aujourd’hui, on retrouve l’écho de Gogos partout : dans les affiches de films d’horreur rétro où ses dégradés électriques revivent comme des incantations visuelles, dans les pochettes heavy metal où ses monstres deviennent prophètes d’apocalypse, et jusque dans l’imagerie gothique du tatouage ou du street art, où la peur se mue en ornement sacré. Son empreinte s’est infiltrée dans la culture visuelle contemporaine comme un virus esthétique, contaminant le goût collectif pour l’excès, la brillance et la chair peinte.

Ses couleurs mutantes ont inoculé une fièvre visuelle à la culture underground : un besoin d’intensité, de saturation, d’imagerie flamboyante qui refuse la neutralité du monde moderne. Chez ceux qu’il a influencés : illustrateurs, graphistes, réalisateurs ou plasticiens, persiste cette fascination pour le rendu organique, presque tactile, des visages difformes et magnifiés.

Son influence traverse les décennies comme un cri spectral, un manifeste chromatique contre la fadeur et le conformisme visuel. Gogos a érigé la monstruosité en étendard, en vérité esthétique : une manière de dire que la beauté naît parfois de la distorsion, et que l’art, lorsqu’il ose défigurer, parvient paradoxalement à révéler l’essence la plus pure de l’humain.

Basil Gogos n’a pas seulement peint les monstres, il leur a rendu leur âme. Dans chaque éclat de pigment phosphorescent, on entend battre le cœur de l’humain caché derrière le masque.

Basil Gogos (1929 – 2017)