New York, années 1970. La plus grande ville d’Amérique s’effondre sur elle-même, avalée par sa propre mégalomanie. Derrière l’image de gratte-ciels scintillants, la réalité dérape : la ville est au bord de la banqueroute, ses caisses sont vides, ses rues défoncées, ses habitants pris en otage par un chaos irrésistible. On la croyait immortelle ; elle se retrouve à genoux, lumière crue sur la vulnérabilité du rêve américain.

Pourquoi cette chute vertigineuse ?

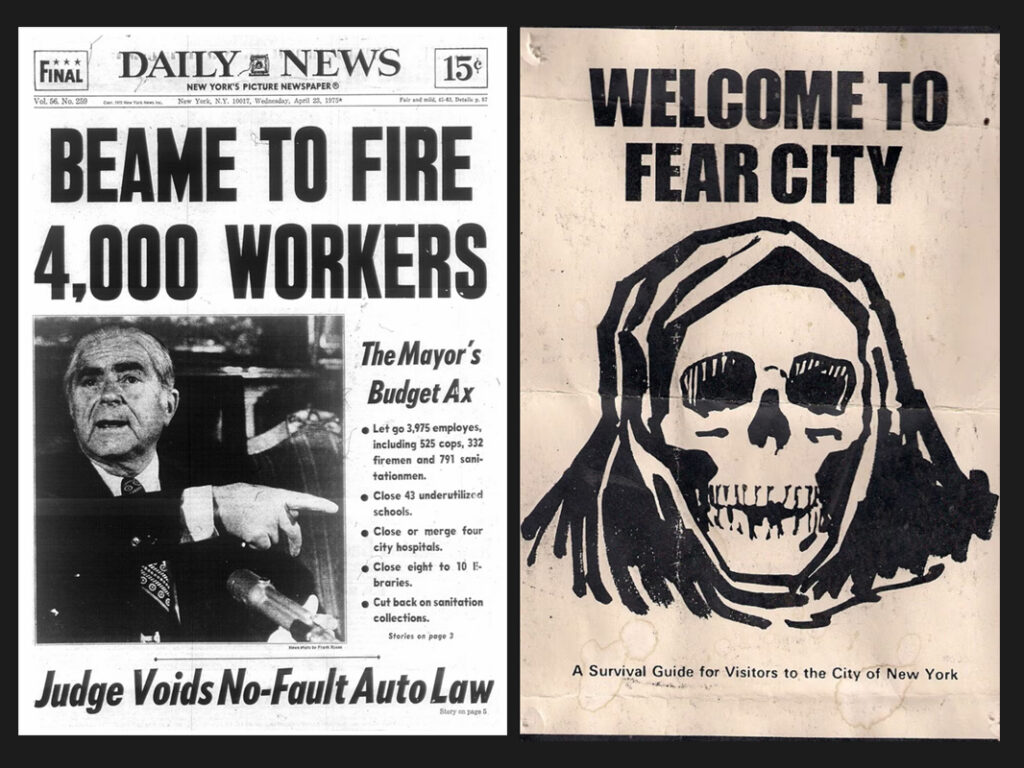

Le contexte était une véritable tempête parfaite : fuite massive de la classe moyenne vers la banlieue, éreintée par les hausses d’impôts et la criminalité galopante ; une corruption endémique, une désindustrialisation sauvage qui laisse derrière elle des quartiers entiers vidés de toute perspective ; plus une gestion financière approximative des élus municipaux, incapable d’endiguer l’endettement monstrueux de la ville. À cette équation s’ajoute la froideur d’un État fédéral qui, d’abord, refuse son aide. Quand Gerald Ford lâche son célèbre « Ford to City: Drop Dead », New York ne compte plus que sur elle-même pour sauver sa peau. La ville devient le théâtre d’une crise urbaine totale, sidérante par son ampleur et son abîme. La ville devient une proie.

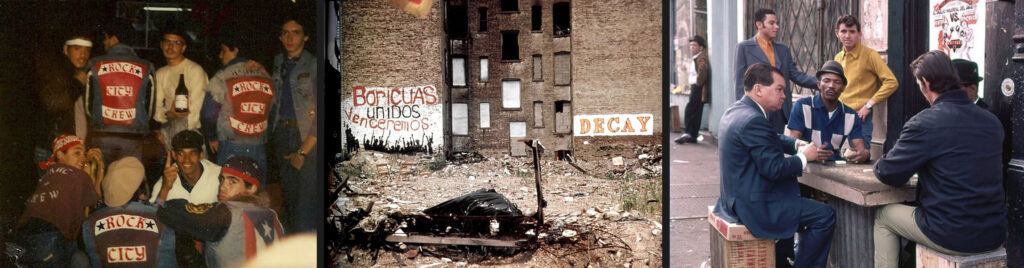

Rappelons qu’a cette époque, New York comptait environ 50 gangs de jeunes, regroupant près de 5 000 membres âgés de 9 à 40 ans ainsi que 5 familles mafieuses très puissantes. A cela s’ajoute le fils de Sam ou encore Richard Cottingham « l’éventreur de Times Square », histoires de rendre la ville encore plus dangereusement mortelle pour n’importe qui après 21h ..

Mais qui sont les vrais responsables de ce naufrage ?

Difficile de désigner un seul coupable, tant la débâcle est systémique. Les maires successifs, dépassés, oscillent entre politiques sociales généreuses et déficits abyssaux ; les banquiers et créanciers new-yorkais continuent de presser la ville comme un citron, tant qu’il reste un dernier dollar à extraire ; les incendies lugubres s’intensifient et le gouvernement fédéral, calculateur, préfère voir New York tomber en exemple qu’en modèle, au moins dans un premier temps. Et puis il y a l’ensemble d’une population, otage malgré elle, témoin du spectacle de l’impasse démocratique et du capitalisme surchauffé qui s’auto-dévore.

Dans cette atmosphère de ruine et de décrépitude, les lumières éteintes dans certains quartiers, les transports à l’abandon, les policiers en grève, les ordures infestant les trottoirs, un autre miracle se dessine.

Abandonnée par les pouvoirs publics, la ville devient le laboratoire d’une nouvelle culture radicale, la matrice involontaire de l’avant-garde mondiale. C’est dans l’urgence, la précarité et les bâtiments en friche que naissent les courants artistiques les plus décisifs de la fin du siècle .

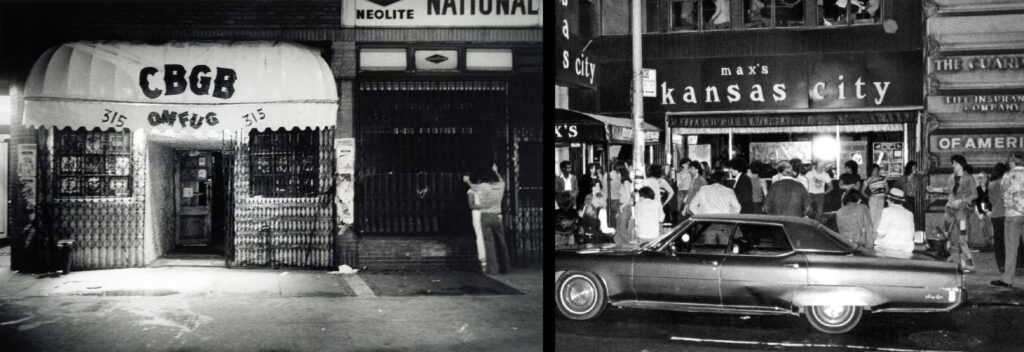

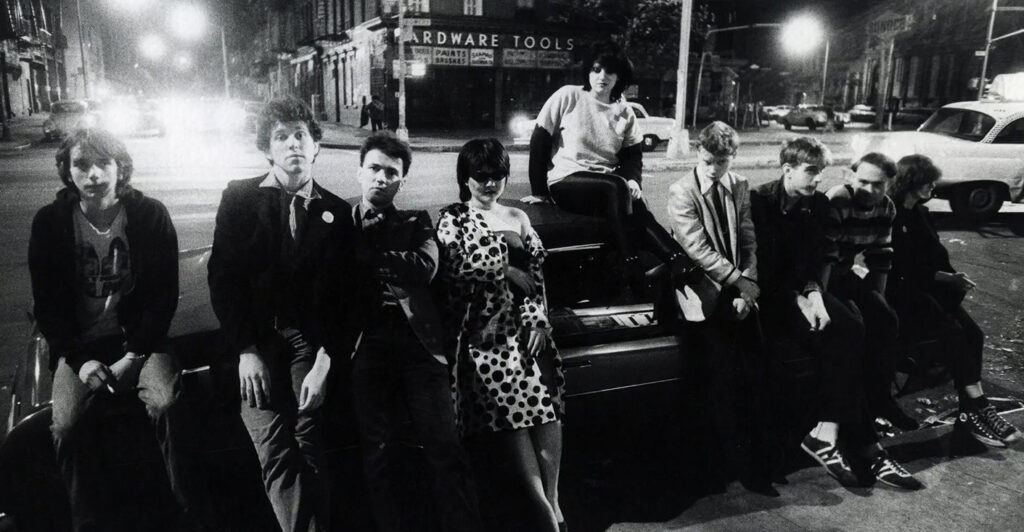

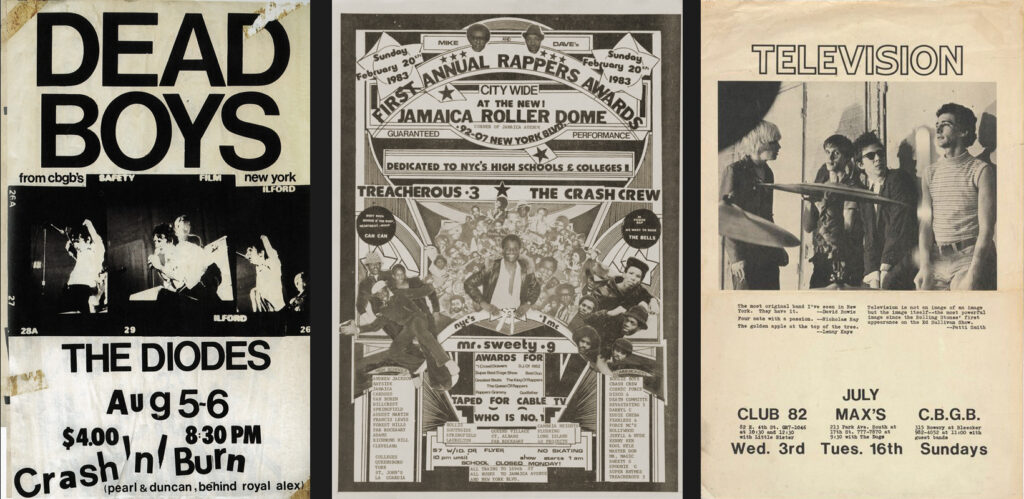

Du bouillon, émerge le punk de groupes mythiques comme les Ramones, Patti Smith et Television qui incendient les sous-sols du CBGB ou du Max’s Kansas.. puis s’ensuit le No Wave de DNA et de Teenage Jesus and the Jerks ou James Chance et Lydia Lunch bousculent les codes musicaux par leurs expérimentations brutes et dissonantes.

Parallèlement…

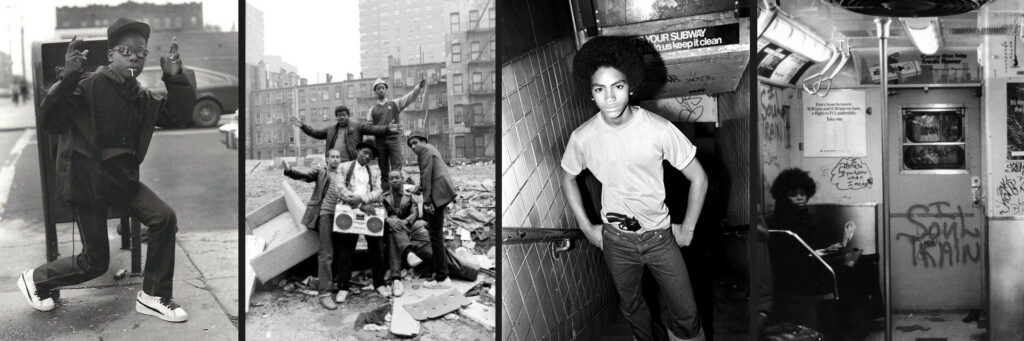

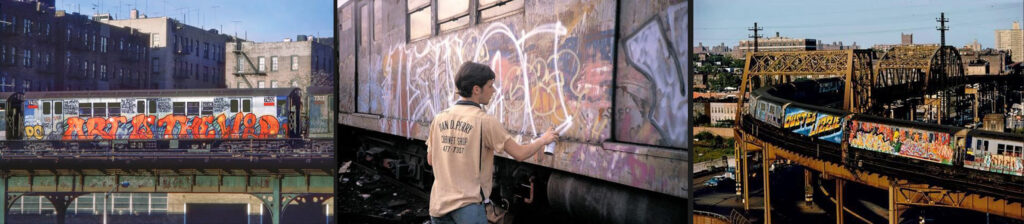

… le hip-hop surgit des cendres du Bronx, porté par les « block parties » de DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Grand Wizard Theodore ou Afrika Bambaataa fédérant les DJs et les MCs et embarquant avec eux les danseurs du Rock Steady Crew ou des NY City Breakers. Puis s’ajoutent les graffeurs de trains emblématiques tels que Zephyr, Dondi, Seen et Lee Quiñones. Tout ce petit monde inonde les rues du bronx ou de Brooklyn de chorégraphies musicalement colorées. On retrouvera le tout très bien documenté par les photographes streets du moments, Henry Chalfan et Martha Cooper.

La scène artistique underground explose donc pleinement, portée par la misère ; les graffiti grimpent sur les rames du métro, le pop art se nourrit du chaos, le minimalisme et la performance bouleversent les codes de l’art officiel. New York et ses rues deviennent un terrain de jeu apocalyptique pour les esprits libres, les freaks, les visionnaires et les damnés. Quant à Warhol, il est déjà à Paris…

La peur que New York suscite alors n’est pas seulement celle du crime ou de l’effondrement économique, c’est la crainte d’une contagion, celle d’une ville qui s’auto-détruit et invente en même temps de nouveaux mondes. Pour beaucoup d’artistes, écrivains, cinéastes (Martin Scorcese et Abel Ferrara en tête), photographes (Gilden, Conzo Jr et Friedlander), la ville devient sublime précisément parce qu’elle est cassée, dangereuse, imprévisible. Le mythe s’enrichit : New York fait fantasmer, attire encore plus ceux qui cherchent l’expérience au bord du gouffre, la création là où tout semble définitivement perdu.

Mais comment la ville a-t-elle pu se relever ?

Par l’austérité brutale d’abord : plans de rigueur, licenciements massifs, coupes dans les services publics, gestions de crise par des technocrates aux mains de fer. Difficile renaissance, alimentée par des prêts fédéraux de dernière minute et une réorganisation totale du modèle municipal… Lentement, la ville attire de nouveaux capitaux, la criminalité finit par reculer sous l’ère « Tolérance zéro » de Giuliani, la gentrification remodèle les quartiers autrefois dévastés. Mais la vitalité culturelle, elle, ne se périme pas : la ville reste portuaire pour les exilés créatifs du monde entier, elle digère ses propres excès et continue de transformer la débâcle en carburant pour un imaginaire sans cesse renouvelé.

Ce qui subsiste de cette époque démente, c’est un ADN unique : celui d’une ville capable de tomber très bas, mais capable de tout réinventer. Le street art irrigue désormais les galeries, le hip hop conquiert la planète, le radicalisme des années de ruine hante toujours les marges. La pulsion new-yorkaise, née dans les fissures de la catastrophe, n’a jamais cessé d’ensemencer la culture mondiale. En sens inverse de la logique du marché, New York nous rappelle que c’est dans la crise, le feu, l’abandon, que naît la vraie révolution esthétique. La ville n’a rien oublié de cette leçon.