Sorti en 1980, Le Bar du téléphone de Claude Barrois reste un film policier souvent relégué aux marges de la cinéphilie, éclipsé par les mastodontes du genre et par la confusion persistante autour de son inspiration réelle : la tuerie du Bar du Téléphone à Marseille en 1978. Pourtant, derrière son apparence de série B musclée, ce film mérite d’être redécouvert, tant pour sa peinture d’une pègre française à la croisée des générations que pour sa capacité à saisir l’esprit d’une époque en pleine bascule.

Le pitch :

À 35 ans, Toni Veronese (Daniel Duval) est un gangster cruel et rigoureux. Après un combat de boxe truqué, il exige une grosse somme d’argent d’un manager protégé par les puissants frères Pérez. Face au refus de paiement, Veronese déclenche une guerre sanglante en détruisant les biens des Pérez, dont des boîtes de nuit et des hôtels de passe. Dans ce contexte, le commissaire Claude Joinville (François Périer) fait appel à Antoine Bini (Julien Guiomar), un gangster juge de paix, qui tente de calmer les tensions. Mais la violence ne cesse de croître ; Veronese tue deux policiers et un des frères Pérez. Pour se venger, les Pérez engagent un tueur, que Veronese abat grâce à sa maîtresse Maria. La situation dégénère quand Bini fait appel à Paul Franchi, dit Bébé, et sa bande de jeunes voyous qui tendent un piège au gang de Veronese. Ce dernier survit miraculeusement et conclut un pacte avec Bébé, ce qui mène à un dernier et décisif règlement de comptes violent lors d’une réunion des « juges » du milieu.

Un fait divers réinventé

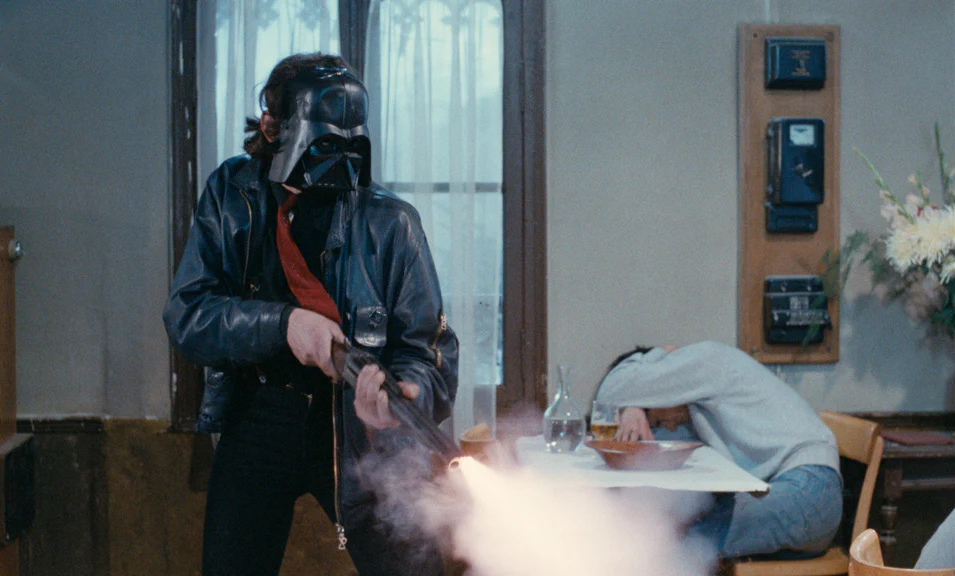

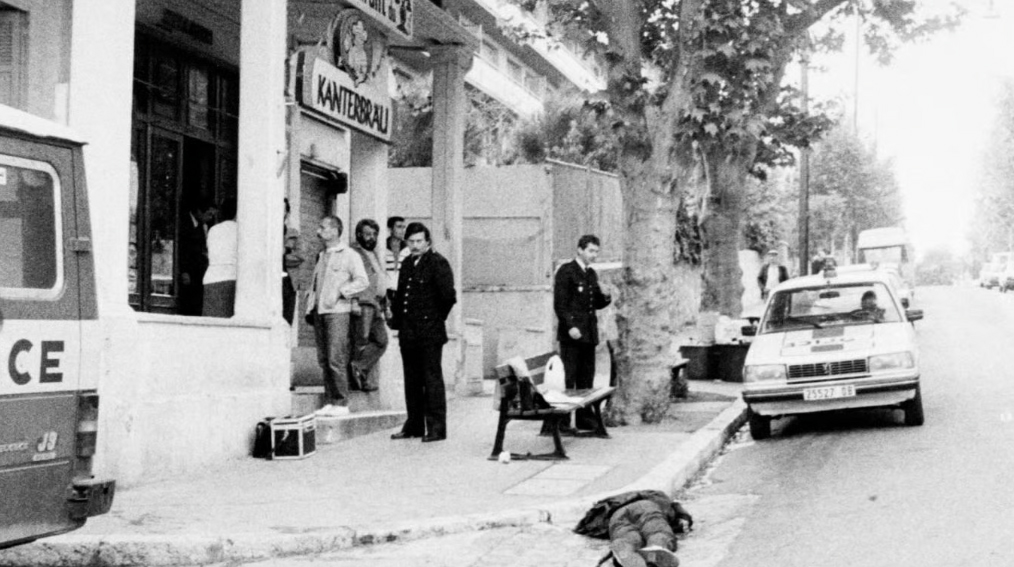

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, Le Bar du téléphone ne retrace pas la tuerie marseillaise de 1978, mais s’en inspire de manière très libre. La tuerie, baptisée à l’époque « massacre de la Saint-Gérard », fut un fait divers d’une rare brutalité : trois hommes masqués neutralisent en quelques minutes toute une assemblée du bar marseillais, laissant dix morts dans une scène d’horreur qui a marqué les esprits et est restée impunie, renforçant la réputation sulfureuse du milieu marseillais. Ce climat délétère, la rapidité et la froideur d’exécution des tueurs, ainsi que le mystère entourant leurs motivations alimentent le mythe noir de la pègre provençale.

Claude Néron, romancier et scénariste chevronné du noir social (Max et les ferrailleurs), prend ce fait-divers comme tremplin. Il déplace l’action au cœur de la région parisienne, à Argenteuil, et abandonne la fidélité documentaire pour mieux sonder l’âme d’un banditisme en pleine mutation. Sous sa plume et la caméra de Claude Barrois, l’intrigue bascule dans une lutte de pouvoirs fictive où Toni Veronese, truand de l’ombre, bouleverse l’équilibre précaire de la « famille » locale en défiant les puissants frères Perez. S’ensuit une guerre invisible et explosive, où attentats, représailles et négociations se succèdent, illustrant la montée d’une violence désinhibée et la disparition progressive des codes d’honneur traditionnels.

La force de cette fiction ne réside pas dans la reconstitution du carnage originel, mais dans sa capacité à élargir l’événement en parabole : le film scrute les mécanismes internes d’un « milieu » divisé, où la vieille garde tente de maintenir l’ordre et la parole donnée, tandis que les nouveaux venus, grisés par l’argent facile, n’hésitent plus face à l’escalade sanguinaire. Ce déplacement volontaire du réel vers l’allégorie permet à Néron et Barrois de dresser un tableau plus vaste de la pègre en crise, entre nostalgie perdue et course effrénée à la puissance, où police et truands semblent tous impuissants à contenir la décomposition accélérée de leurs mondes respectifs

Ancienne pègre d’honneur vs. nouvelle génération incontrôlable

Le film se distingue par sa confrontation entre deux mondes criminels. D’un côté, les figures de l’ancienne pègre, incarnées par des acteurs comme François Périer, Julien Guiomar ou Georges Wilson, perpétuent une forme de « code d’honneur » mafieux, structuré autour de pactes tacites et d’une certaine idée de la « justice » du milieu. Le personnage d’Antoine Bini, sorte de juge de paix, tente de maintenir un équilibre fragile, illustrant cette tradition clanique et hiérarchisée.

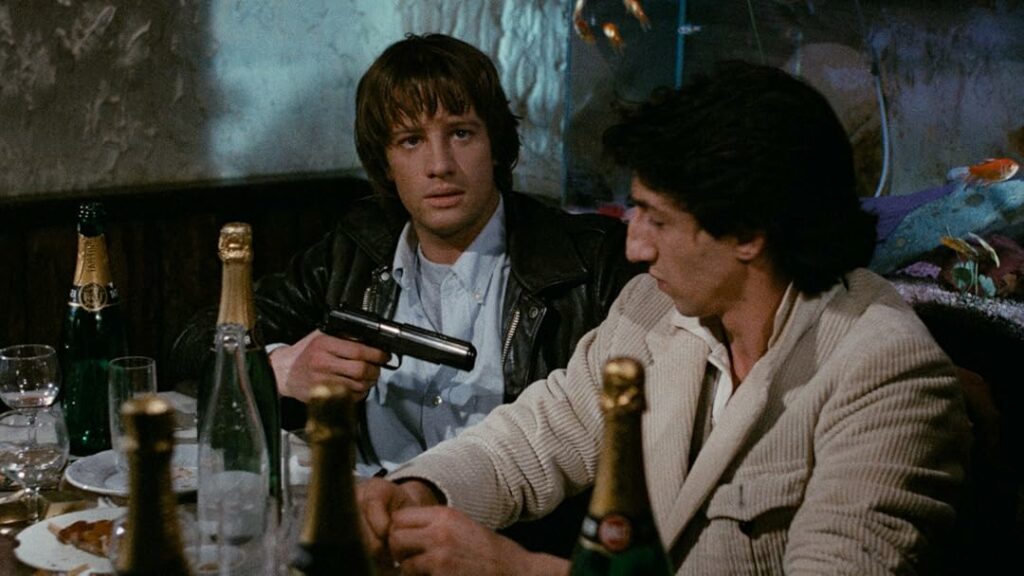

En face, la nouvelle génération, portée par des jeunes comme Paul « Bébé » Franchi (Christophe Lambert) et sa bande, fait irruption avec une violence désordonnée, sans repères ni respect pour les anciennes règles. Ces « jeunes chiens fous » incarnent une criminalité plus individualiste, débridée, où l’ambition personnelle prime sur la loyauté ou la discipline collective. Le film met en scène cette fracture générationnelle non seulement dans les actes, mais aussi dans les dialogues, où l’argot d’époque côtoie une langue plus crue, annonçant déjà l’évolution du polar français des décennies suivantes.

Un polar à l’ancienne, entre nostalgie et désenchantement

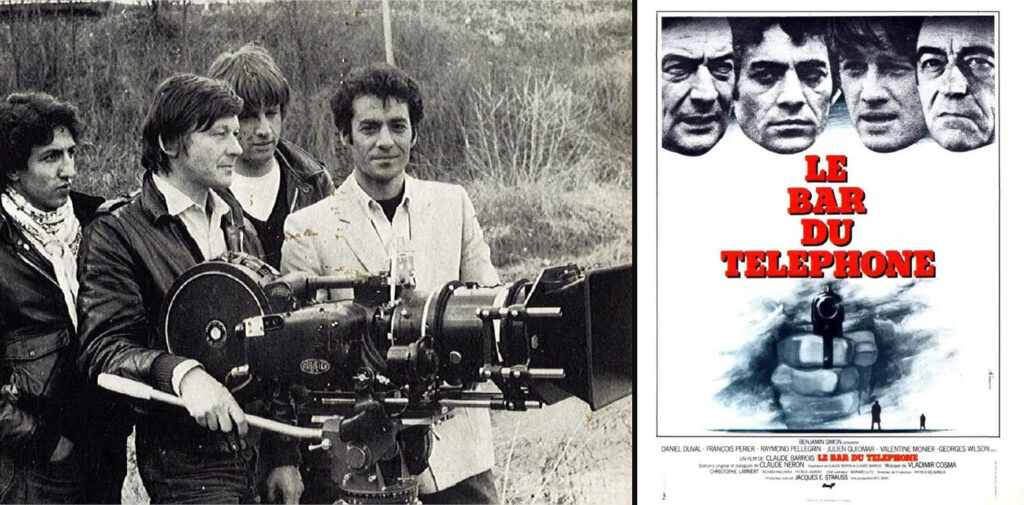

Visuellement, Le Bar du téléphone s’appuie sur la photographie soignée de Bernard Lutic et la musique mélancolique de Vladimir Cosma, créant une ambiance à la fois tangible et faussement nostalgique. L’hommage à Jean-Pierre Melville est assumé, jusque dans l’affiche du film qui rappelle Le Cercle rouge. Mais là où Melville magnifiait l’honneur du « milieu », Barrois en constate la décadence : la pègre n’a plus de repères, la police pactise avec le crime, et la violence ne connaît plus de limites.

Le film, loin de révolutionner le genre, en propose une synthèse efficace, portée par un casting intergénérationnel où les vétérans croisent la relève (Lambert, Anconina). Cette alternance entre truands installés et jeunes voyous chaotiques donne au récit une dimension quasi programmatique, le fossé générationnel devenant le véritable cœur du film.

Une œuvre à redécouvrir

Le Bar du téléphone souffre sans doute de sa modestie et de son manque d’originalité apparente, mais il compense par sa lucidité sur l’évolution du crime organisé en France. À l’heure où le polar hexagonal se cherche de nouveaux héros, ce film rappelle que la véritable tension ne réside pas tant dans l’affrontement entre police et truands que dans la transmission ou la rupture des codes d’une pègre en voie de disparition.

Redécouvrir ce film, c’est donc aussi interroger la fin d’une certaine idée du banditisme, où l’honneur cède la place à l’imprévisibilité, et où les anciens maîtres du jeu se retrouvent dépassés par une jeunesse sans attaches ni règles. Un polar à l’ancienne, mais qui annonce déjà la sauvagerie des temps modernes.

Le Bar du téléphone, préfiguration d’une ère nouvelle

En confrontant truands d’antan et jeunes loups incontrôlables, Le Bar du téléphone anticipait la fin d’un âge d’or du banditisme « à l’ancienne ». Le film résonne aujourd’hui comme la chronique d’une mutation : celle d’un monde où l’honneur et les codes cèdent la place à la logique du marché, à la violence industrialisée et à l’atomisation des groupes criminels. Le narco-banditisme des années 2010-2020, en France comme ailleurs, parachève cette transformation, rendant le crime organisé plus rentable, plus dangereux et moins prévisible que jamais.