Sorti en 1982, First Blood dépasse largement le simple cadre du film d’action pour livrer une critique sociale puissante et profondément humaine. Plus qu’une histoire de survie et de combat, le film raconte la douloureuse réinsertion des vétérans du Vietnam dans une société américaine qui préfère tourner la page en les marginalisant.

Un scénario au cœur d’une tragédie humaine

Le scénario s’articule autour de John Rambo, héros du Vietnam décoré, devenu paria parce qu’il voulait juste prendre un café dans la petite ville conservatrice de Hope. Cette bourgade étouffante, figée dans ses croyances, devient le théâtre d’un affrontement emblématique entre un homme brisé par la guerre et un système inflexible, incarné par le shérif Teasle. Leur conflit dépasse le simple face à face pour symboliser la fracture sociale et le rejet violent dont souffrent les vétérans, porteurs du traumatisme invisible du stress post-traumatique.

Dans First Blood, la guerre n’est pas un spectacle, c’est une gangrène invisible qui ronge l’individu jusqu’à l’os. Quant à Rambo, il ne cherche pas à traverser la petite ville de Hope : il chemine dans une Amérique poreuse à ses propres silences, peuplée de regards fuyants et de rituels vides de sens. Chaque interaction, chaque refus de tendresse, souligne la faillite d’une communauté censée accueillir les siens.

La routine tranquille des flics de Hope se fissure soudain dès qu’un “étranger” parasite le décor, révélant la peur panique de ce qui dérange la bienséance apparente. Le rejet de Rambo tient autant de l’instinct de préservation sociale morbide que du déni collectif : c’est plus simple d’exclure que d’écouter, plus confortable d’enfermer que de comprendre. Cette indifférence n’est pas une tragédie individuelle, elle est systémique : Rambo paie dans sa chair l’incapacité du pays à regarder ses propres cicatrices.

Derrière la fable musclée, First Blood expose la pauvreté morale de l’Amérique rurale post-Vietnam, où l’ordre établi n’est qu’un paravent fragile masquant la peur de la culpabilité refoulée. En somme, chaque pierre, chaque ombre, chaque silence de Hope résonne comme un écho coupable : on préfère enterrer ses vétérans et leur mémoire, plutôt qu’affronter la vérité d’une nation cabossée.

La logique implacable du scénario, c’est qu’il refuse toute solution facile ou toute identification manichéenne : Rambo n’est pas un danger né par goût du chaos, il est l’incarnation vivante des fractures qu’une société refuse de panser. C’est le regard froid, l’absence de prise en charge humaine, le rejet institutionnel qui broient l’homme derrière le soldat.

L’œuvre met à nu une mécanique d’exclusion : le shériff Teasle, bien au-delà du simple antagoniste, personnifie ce réflexe collectif de répression, où la peur des « autres » devient le moteur de la violence. Plus que la traque d’un individu, c’est l’Amérique qui organise la chasse à ses propres traumatismes : le film montre comment tout un système, de la police locale à la justice sommaire, préfère instrumentaliser la force que de s’interroger sur ses propres responsabilités historiques.

La fuite de Rambo dans les bois n’est pas un simple suspens : chaque étape démultiplie la paranoïa d’une communauté paniquée, repliée sur ses mythes d’ordre et de sécurité face à ce vétéran qui cristallise tout ce qu’elle refuse de voir. Là où d’autres films auraient glorifié l’autorité et diabolisé le marginal, First Blood inverse les rôles : c’est un miroir tendu à la nation, bouleversement de l’American Dream à l’ère des défaites et des cicatrices collectives.

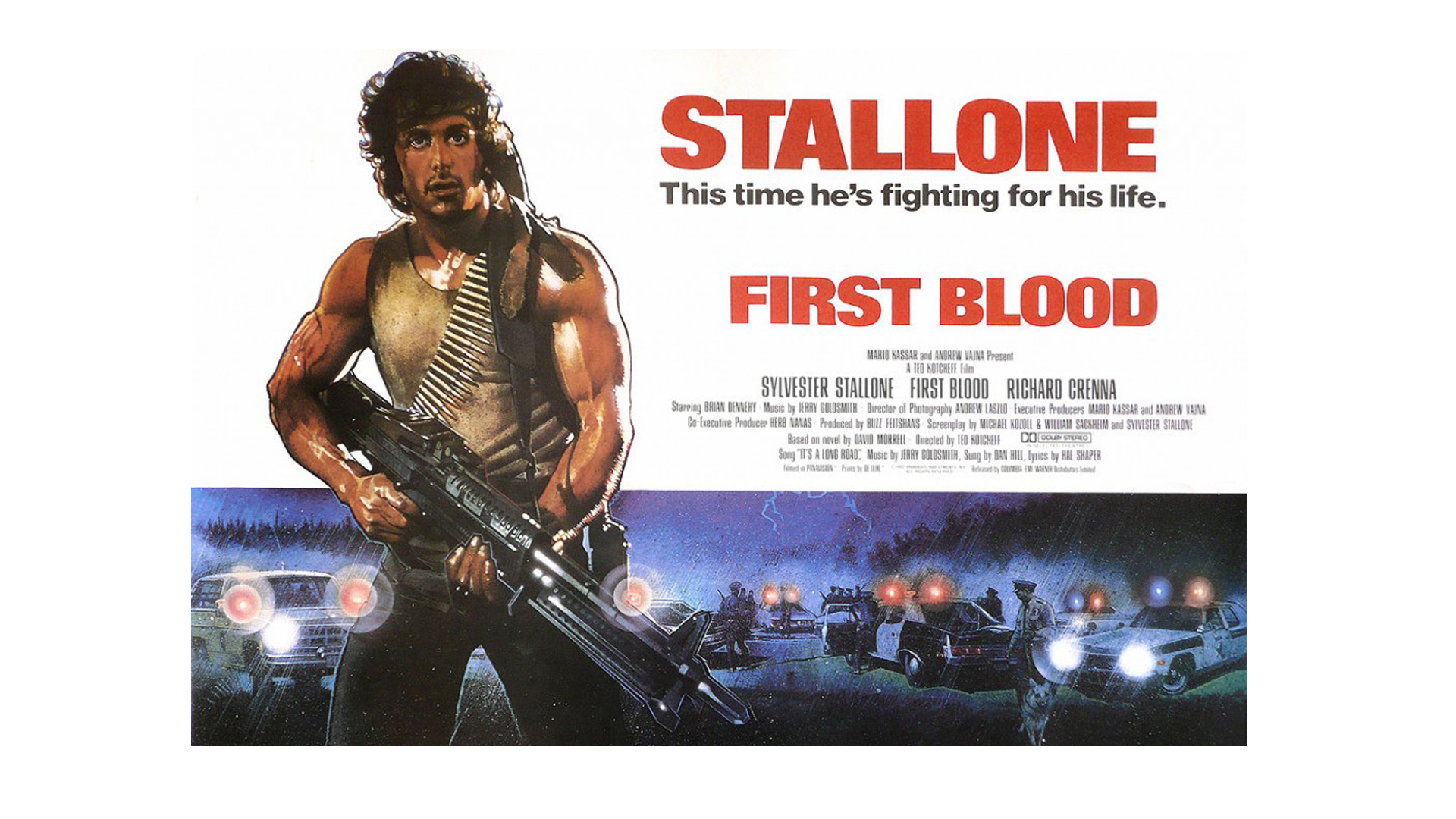

Goldsmith pose le cadre musical et Stallone magnifie l’âpreté du vécu intérieur.

En plus du sujet, il faut relever la finesse et le minimalisme du travail de Jerry Goldsmith à la musique, dont la bande originale refuse l’emphase hollywoodienne pour mieux s’insinuer dans l’émotion brute du film. Les nappes musicales de Goldsmith servent de linceul sonore à la détresse de Rambo : chaque motif, porté par des cordes (violons, altos, violoncelles) et bois (cors, trompettes, trombones) discrets et quelques notes éparses de piano, semble respirer au rythme de la psyché fracturée du héros. La partition ne cherche jamais à imposer une émotion ; elle accompagne en arrière-plan comme une brume persistante faite de souvenirs douloureux et de solitude inexprimée.

Cette retenue musicale fait écho à l’interprétation toute en tension de Stallone. Ici, pas de répliques-choc ou de démonstration physique gratuite : chaque regard, chaque tremblement, chaque murmure étouffé témoigne d’un homme rongé de l’intérieur. Stallone ne surjoue jamais la violence ou la tristesse : il laisse l’espace aux non-dits, rendant la douleur de Rambo palpable sans jamais tomber dans le pathos. Même dans l’éruption de violence, on perçoit que la rage n’est qu’un épais voile posé sur l’abîme du désespoir, que le corps en action trahit malgré lui la vulnérabilité du survivant.

First Blood, miroir brutal de l’Amérique des oubliés

First Blood est bien plus qu’un simple film d’action : c’est la chronique d’un naufrage collectif, celle d’une nation trop pressée d’enterrer ses vaincus plutôt que de les entendre. La critique sociale y est frontale, sans filtre, dépouillée de toute complaisance, où la compassion fait cruellement défaut et où la violence apparaît comme une conséquence inévitable d’un abandon systémique.

Tous les amis de Rambo sont morts, littéralement bouffées par cette sale guerre, lui seul a pu sortir du purgatoire pour enfin rentrer chez lui… en enfer !

Le film ne se regarde pas pour les coups de feu ni pour la bravoure spectaculaire, mais pour la puissance brute de la question qu’il pose à chaque spectateur : “Où sont passés nos héros quand la guerre est finie ?” Ce cri résonne dans le silence pesant des laissés-pour-compte, dans l’ombre des forêts autour de Hope, dans l’intérieur brisé d’un homme qui ne cesse de se battre, non contre un ennemi extérieur, mais contre l’oubli.

À travers la figure de Rambo, symbole universel des soldats abandonnés et marginalisés, First Blood incarne l’échec d’un pays à assumer ses responsabilités et à soigner ses blessures invisibles. C’est un miroir sans concession, une mise à nu où l’action laisse place à une réflexion douloureuse sur la guerre, la mémoire et la justice sociale.

La portée du film le renforce comme un classique incontournable, qui continue de parler avec force à la fois aux passionnés de cinéma et aux consciences engagées, rappelant que l’héroïsme ne disparaît pas avec les balles, mais se mesure aussi dans la manière dont une société prend soin des siens après la bataille.